科學(xué)家 徐鳳翔 Scientist 西藏高原的“森林偶像”

科學(xué)家故事

-

徐鳳翔:西藏高原的“森林女神”

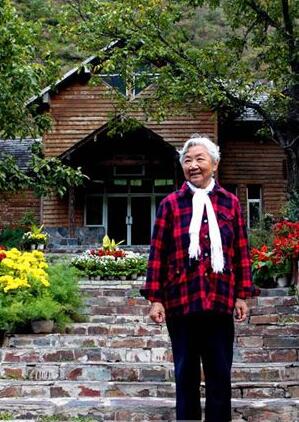

與西藏結(jié)緣三十多年,徐鳳翔今年84歲。一頭銀發(fā)、精神矍鑠的她,只要說起當(dāng)年的西藏歲月、談起高原生態(tài)環(huán)保事業(yè),她就會展現(xiàn)出一臉擋不住的笑意,然后眼睛一眨、頭一歪、嘴一抿、手一指,那些閃閃發(fā)亮的西藏故事就一個接一個地蹦了出來……

徐鳳翔常常流露出一種年輕人特有的調(diào)皮和活力,她微笑著說:“現(xiàn)在年輕人流行說‘月光族’,我是‘年光族’——為了多走一些地方,多看一些生態(tài)類型,我生活得很簡單;但是我對新事物始終保持一種好奇的心態(tài)。”

徐鳳翔1978年進(jìn)藏,工作20多年,曾擔(dān)任西藏農(nóng)牧學(xué)院林學(xué)系教授、西藏高原生態(tài)研究所所長。她在西藏高原的原始森林深處搭建了一座科研用的小木屋,18年和山林小木屋為伴,開創(chuàng)了高原生態(tài)研究的先河。20世紀(jì)80年代,著名作家黃宗英的一篇記載徐鳳翔西藏經(jīng)歷的報告文學(xué)《小木屋》一經(jīng)面世,就震撼并感動了億萬讀者。自此,這位扎根西藏林海、拓荒高原生態(tài)研究的“森林偶像”的傳奇經(jīng)歷終于為大眾所熟知。

徐鳳翔說:“青藏高原的生態(tài)、科研、教學(xué)是我終生的事業(yè),環(huán)保是我終身為之呼吁的,西藏是我一生魂牽夢縈的地方。”

她自稱為夢想家,說一生懷揣著一個不醒的“青藏高原之夢”……

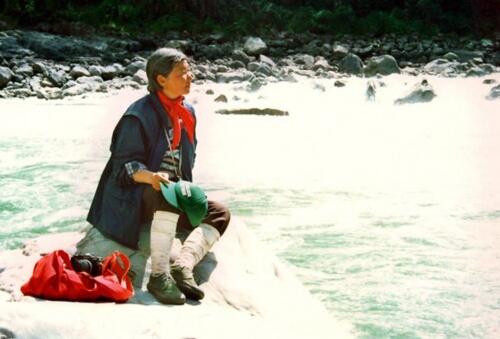

那年,她47歲。為了進(jìn)行高原生態(tài)研究,她告別了俏麗江南,攀上雪原林海。進(jìn)藏18載,她上至珠峰大本營,下臨喜馬拉雅山南麓的墨脫、吉隆、樟木、亞東等濕潤山地垂直植被帶,西達(dá)阿里荒漠,北抵羌塘無人區(qū),東越橫斷“三江”。盡管三進(jìn)墨脫,深夜遭遇狼群;盡管只身考察雅魯藏布江大峽谷,昏迷在無人區(qū),她依然執(zhí)著她的“高原之夢”,野外考察行程達(dá)到13萬余公里。

那年,她64歲。她走下青藏高原,又走上了北京靈山,創(chuàng)建了一個集生態(tài)科研、環(huán)保教育、西藏“窗口”三位于一體的基地,繼續(xù)進(jìn)行西部高原生態(tài)對比考察,把自己的“夕陽青春”奉獻(xiàn)給第二座“小木屋”,奉獻(xiàn)給生態(tài)環(huán)保事業(yè)。

披風(fēng)瀝雪,她重訪西南邊陲山林,探秘高黎貢、獨龍江幽谷,再攀西藏峽谷險峰、縱深天山、大漠,披雪于黃河源頭,尋綠于內(nèi)蒙古沙區(qū)……她橫跨歐亞大陸,足跡遍及非洲、南美洲。

游歷世界山川大河,比對各地的冰、水、草、林四大生態(tài)系統(tǒng),徐鳳翔依然深深沉醉于青藏高原的生態(tài)研究:

“近幾年,我到了埃及、土耳其、歐洲十國,還到了南美洲的亞馬遜,介乎于生態(tài)考察與生態(tài)觀光。這么一路走下來,相比之下,我國的旅游資源、生態(tài)類型還是十分豐富的,青藏高原的生態(tài)資源更是有不可比擬的特點。山高——有世界海拔最高的山脈喜馬拉雅山;山谷深、冰川類型豐富——藏東南有些冰川可長達(dá)百余公里,有的甚至堵塞江河谷地成為湖泊。位于波密縣的米堆冰川,猶如白衣仙女的裙擺,飄逸延綿……”

徐鳳翔對青藏高原生態(tài)研究與環(huán)境保護(hù)傾注了畢生心血,她說:“舊西藏,百姓飯也吃不飽,何談環(huán)保?那是一種原始、麻木的狀態(tài)。”直到上個世紀(jì)七十年代,徐鳳翔到西藏進(jìn)行生態(tài)科研考察,呼吁環(huán)保,遇到的困難也比今天多得多。

她說:“數(shù)十年間,無論是尋常百姓,還是政府官員,對青藏高原生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識都提高了,政策、資金、人才培養(yǎng)、宣傳等工作都開展起來了,而且取得了不小的成就。在如今全球氣候變化的情況下,我們的努力和成就是有目共睹的。”

“一息尚存,不落征帆”是徐鳳翔的座右銘。如今,她依然希望能夠通過宣講、通過靈山上的生態(tài)基地,不斷播撒“環(huán)保”的種子,讓這些種子在沃土之下,茁壯成長。

采訪快結(jié)束的時候,徐鳳翔專門給記者介紹了一幅掛在蘇州滄浪亭上的對聯(lián):

“清風(fēng)明月本無價,遠(yuǎn)山近水皆有情。”

這個對聯(lián)恰到好處地表達(dá)了她對祖國山山水水的愛,對青藏高原的情,這種情懷已經(jīng)在徐鳳翔的身上綿延了80載,而且還將繼續(xù)延續(xù)下去。

文/中國西藏網(wǎng) 田小一