研究揭示青藏高原北部早中新世以來抬升歷史

青藏高原的抬升作為新生代重大地質(zhì)事件,不僅直接改變了亞洲的地形、地貌、氣候和生物多樣性格局,甚至影響了全球的氣候變化。近年來的地球物理、地球化學(xué)以及生物學(xué)研究,使得青藏高原的抬升歷史逐漸清晰化。目前被普遍接受的觀點(diǎn)認(rèn)為青藏高原的抬升由南向北分步進(jìn)行,藏南在中新世已達(dá)到今天的高程。然而,對(duì)藏中及藏北地區(qū)在中新世時(shí)期是否早已達(dá)到現(xiàn)在的高度還存在很大分歧,這也使藏北的抬升歷史成為完整理解青藏高原抬升過程的重要“瓶頸”。

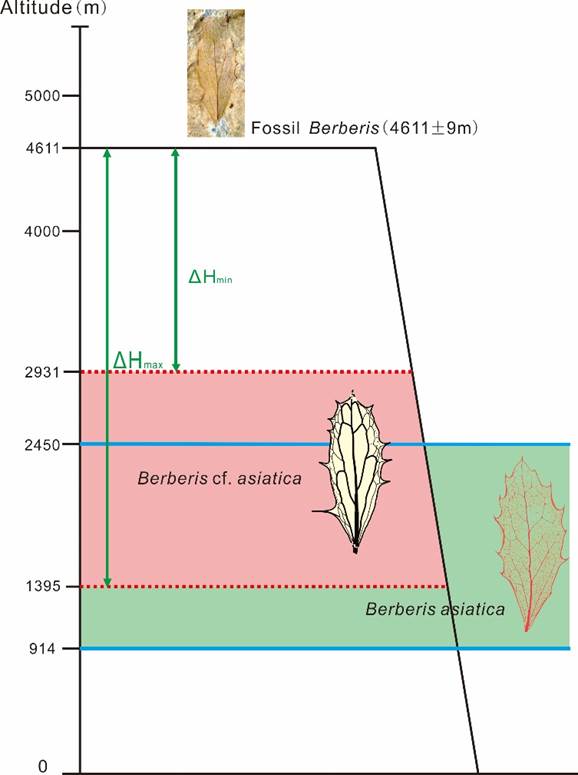

中國科學(xué)院植物研究所王宇飛研究組與中國科學(xué)院古脊椎動(dòng)物與古人類研究所鄧濤研究組及英國、奧地利、印度等國專家合作,首次發(fā)現(xiàn)、描述和報(bào)道了在藏北可可西里地區(qū)五道梁盆地(海拔4611±9米)早中新世五道梁組地層發(fā)現(xiàn)的小檗葉化石。研究人員發(fā)現(xiàn)該化石植物的最近親緣種為亞洲小檗,該親緣種植物現(xiàn)今還生活在喜馬拉雅山南坡海拔范圍914-2450米之間的地區(qū)。考慮到全球中新世與今天存在溫度差異,經(jīng)過海拔校正后,研究人員估測(cè)藏北可可西里的古海拔在1395-2931米之間,這意味著在過去的17個(gè)百萬年中,該地區(qū)至少抬升了2-3千米。這一發(fā)現(xiàn)不支持先前有關(guān)藏北地區(qū)在中新世之前已抬升甚至超過今天高度的假說。

該研究提供了一個(gè)從生物學(xué)角度估測(cè)藏北地區(qū)早中新世古海拔的案例,比對(duì)來自地球化學(xué)研究得出的古海拔數(shù)據(jù),增進(jìn)了科學(xué)界對(duì)整個(gè)青藏高原抬升歷史的理解。

《科學(xué)報(bào)告》(Scientific Reports)期刊評(píng)審人評(píng)論:“這篇文章不僅刻畫了小檗植物的歷史分布,更重要的貢獻(xiàn)在于理解青藏高原隆升的歷史。這個(gè)發(fā)現(xiàn)使得研究者們得到了藏北早中新世重要、可信的古海拔新數(shù)據(jù)。據(jù)此,青藏高原北部的抬升時(shí)間要比前人預(yù)期更晚”。

本文來源:中國科學(xué)院植物研究所